☆七夕会☆

2021年08月24日

☆七夕会☆

本日は令和3年7月7日に開催されました、七夕会の様子をご紹介します。

7月7日と言えば七夕ですね! 織姫と彦星が1年に一度会うことができるとてもロマンチックな1日です☆彡

その日の為に利用者様、家族様に短冊へ願い事を書いてもらいました。

「歩けるようになりたい」「元気でいてね」

「もっと美人になりたい」「もっと髪の毛が欲しい」とユニークな願い事もありました。

この日ばかりは、職員も短冊へ願い事を書いていましたよ(笑)

7月に入り利用者様と一緒に飾り付けをし「今日は雨だね」「7日は晴れるかな?」と楽しまれていました。

七夕の夜、2人は会えたのか?会えなかったのか? それは2人だけの秘密だそうです。

本日は令和3年7月7日に開催されました、七夕会の様子をご紹介します。

7月7日と言えば七夕ですね! 織姫と彦星が1年に一度会うことができるとてもロマンチックな1日です☆彡

その日の為に利用者様、家族様に短冊へ願い事を書いてもらいました。

「歩けるようになりたい」「元気でいてね」

「もっと美人になりたい」「もっと髪の毛が欲しい」とユニークな願い事もありました。

この日ばかりは、職員も短冊へ願い事を書いていましたよ(笑)

7月に入り利用者様と一緒に飾り付けをし「今日は雨だね」「7日は晴れるかな?」と楽しまれていました。

七夕の夜、2人は会えたのか?会えなかったのか? それは2人だけの秘密だそうです。

口腔ケア研修

2021年08月10日

口腔ケア研修

みなさまこんにちは、そろそろ夏を迎える準備をしないといけない季節になりました。

さて、今日ご紹介する勉強会は、口腔ケア研修です。

雅秀苑では外部の歯医者さんにお願いをして利用者様の口腔内をケアしていただいています。

その歯医者さんに定期的な勉強会の開催をお願いしていまして、令和3年6月21日(月)に勉強会を開催していただけました。

今回の勉強会は、相手に歯を磨いてもらうとどんな気持ちになるのか、痛みはあるのか等

体験してもらう事が狙いになります。

二人一組になり歯科衛生士さんの指導して頂きながらブラッシングを教えていただきました。

私たち職員は、日常的に利用者様の歯磨きを行っていますが人から歯磨きをしてもらう事って久しくなかったことでした。

やっぱり人に歯を磨いてもらう事って、恥ずかしいやら申し訳ないやら複雑な気持ちになりました。

一緒に見てくださった歯科衛生士さんに指導していただき正しいブラッシングの方法や汚れが溜まる箇所などいろいろと指導をうけながら、

利用者様もこんな気持ちになるのかな?って考えながらブラッシングをされているうちにだんだんと心地よくなってきました。

安心して任せられる人がいると心地よくなるんですね。

私たち職員も利用者様に安心を提供できるよう日々努力しています。

ここまでお付き合いくださりありがとうございます。

次回もぜひ雅秀苑ブログをご覧ください。

みなさまこんにちは、そろそろ夏を迎える準備をしないといけない季節になりました。

さて、今日ご紹介する勉強会は、口腔ケア研修です。

雅秀苑では外部の歯医者さんにお願いをして利用者様の口腔内をケアしていただいています。

その歯医者さんに定期的な勉強会の開催をお願いしていまして、令和3年6月21日(月)に勉強会を開催していただけました。

今回の勉強会は、相手に歯を磨いてもらうとどんな気持ちになるのか、痛みはあるのか等

体験してもらう事が狙いになります。

二人一組になり歯科衛生士さんの指導して頂きながらブラッシングを教えていただきました。

私たち職員は、日常的に利用者様の歯磨きを行っていますが人から歯磨きをしてもらう事って久しくなかったことでした。

やっぱり人に歯を磨いてもらう事って、恥ずかしいやら申し訳ないやら複雑な気持ちになりました。

一緒に見てくださった歯科衛生士さんに指導していただき正しいブラッシングの方法や汚れが溜まる箇所などいろいろと指導をうけながら、

利用者様もこんな気持ちになるのかな?って考えながらブラッシングをされているうちにだんだんと心地よくなってきました。

安心して任せられる人がいると心地よくなるんですね。

私たち職員も利用者様に安心を提供できるよう日々努力しています。

ここまでお付き合いくださりありがとうございます。

次回もぜひ雅秀苑ブログをご覧ください。

☆お茶会☆

2021年08月10日

今回は令和3年6月行われた『お茶会』の模様をお伝えします。

この行事も毎回好評で楽しみにされている利用者様もいらっしゃいます

『今回はなにがあるの?』とメニューを聞かれる方もチラホラ…。

今回は高級プリンに苺ショートケーキ、ドラ焼き、高級アイスクリームや杏仁豆腐をご用意しました。

飲み物はコーヒーやココア、緑茶などおかわり自由でどれを飲まれてもOK…です。(^^♪

感染対策を十分に行い、お茶会の始まりはデザート選びから。

『悩むな?』『こっちの方がえぇかなぁ?』『これも美味しそう(^^♪』『このプリンの味、食べたことないわ』『ドラ焼きなので緑茶ちょうだい…』

楽しそうな声があちらこちらで聞かれます

そして実食。

皆様「美味しいわ。」「これめちゃくちゃ美味しい。」と言う声が聞かれ笑顔がこぼれていました

職員も利用者様の笑顔にほっこりしてしまいました。

とても喜んでいただけた様で良かったです

今回も好評のうちに終わったお茶会ですが、次回も利用者様に喜んでいただける行事を企画して参ります

この行事も毎回好評で楽しみにされている利用者様もいらっしゃいます

『今回はなにがあるの?』とメニューを聞かれる方もチラホラ…。

今回は高級プリンに苺ショートケーキ、ドラ焼き、高級アイスクリームや杏仁豆腐をご用意しました。

飲み物はコーヒーやココア、緑茶などおかわり自由でどれを飲まれてもOK…です。(^^♪

感染対策を十分に行い、お茶会の始まりはデザート選びから。

『悩むな?』『こっちの方がえぇかなぁ?』『これも美味しそう(^^♪』『このプリンの味、食べたことないわ』『ドラ焼きなので緑茶ちょうだい…』

楽しそうな声があちらこちらで聞かれます

そして実食。

皆様「美味しいわ。」「これめちゃくちゃ美味しい。」と言う声が聞かれ笑顔がこぼれていました

職員も利用者様の笑顔にほっこりしてしまいました。

とても喜んでいただけた様で良かったです

今回も好評のうちに終わったお茶会ですが、次回も利用者様に喜んでいただける行事を企画して参ります

☆7月スイカ割り☆

2021年08月10日

7月スイカ割り

7月7日の七夕に、スイカ割り大会も開催しました!

利用者様のお顔が隠れてしまいそうなくらい大きな大きなスイカが各フロアに登場し、

利用者様のテンションも上がっていました

順番に棒を持ってたたいてもらうと、

「すいかがかわいそうやね・・・」とソフトタッチになる方

親の仇のようにスイカを連打する方

まるで木魚のようにリズミカルにスイカをたたく方

いろいろな反応で楽しんでいる利用者様。

中には、「これを叩いて割るんか?」とスタッフをつつく強者も(笑)

毎日、雨続きで気分が下がり気味ですが、今日は“夏”を満喫していただきました!!

(衛生上の対策として、スイカ割りに使ったスイカはビニール袋で包み、袋の上からたたいてもらっています。また、1人1人の消毒もさせていただいています。)

7月7日の七夕に、スイカ割り大会も開催しました!

利用者様のお顔が隠れてしまいそうなくらい大きな大きなスイカが各フロアに登場し、

利用者様のテンションも上がっていました

順番に棒を持ってたたいてもらうと、

「すいかがかわいそうやね・・・」とソフトタッチになる方

親の仇のようにスイカを連打する方

まるで木魚のようにリズミカルにスイカをたたく方

いろいろな反応で楽しんでいる利用者様。

中には、「これを叩いて割るんか?」とスタッフをつつく強者も(笑)

毎日、雨続きで気分が下がり気味ですが、今日は“夏”を満喫していただきました!!

(衛生上の対策として、スイカ割りに使ったスイカはビニール袋で包み、袋の上からたたいてもらっています。また、1人1人の消毒もさせていただいています。)

ランニングマシーン

2021年07月07日

みなさまこんにちは、これからの季節は気温も上昇してきますので水分補給を忘れず熱中症にお気を付けくださいませ。

さて、今回ご紹介するのは、大きめの機械です。

それがこちらになります。

トレーニングジムにありそうな大きめのランニングマシーンです。

当法人の理事長より寄贈して頂きました。

私はここまで大きなものは、初めて見ました。

前面には液晶パネルがあり、色々な機能が内蔵されているみたいで運動機能向上にはもってこいのマシーンです。

他施設様のホームページを拝見すると、ランニングマシーンを導入している所が見受けられます。

雅秀苑では、過去にランニングマシーンを利用したことのある、デイケアの利用者様を中心に使用していきます。

ある利用者様は、昔を懐かしむようにトレーニングに励んでおられました。

日頃より雅秀苑を応援してくださり職員一同、誠に感謝しています。

ありがとございます。

さて、今回ご紹介するのは、大きめの機械です。

それがこちらになります。

トレーニングジムにありそうな大きめのランニングマシーンです。

当法人の理事長より寄贈して頂きました。

私はここまで大きなものは、初めて見ました。

前面には液晶パネルがあり、色々な機能が内蔵されているみたいで運動機能向上にはもってこいのマシーンです。

他施設様のホームページを拝見すると、ランニングマシーンを導入している所が見受けられます。

雅秀苑では、過去にランニングマシーンを利用したことのある、デイケアの利用者様を中心に使用していきます。

ある利用者様は、昔を懐かしむようにトレーニングに励んでおられました。

日頃より雅秀苑を応援してくださり職員一同、誠に感謝しています。

ありがとございます。

ラーメン博覧会

2021年07月05日

5月 施設の行事はラーメン博覧会を開催しました。

北は北海道から南は九州までのご当地ラーメンにお蕎麦やうどん・そうめんなど数十種類のカップ麺をご用意しました。

いろんな県のいろんな味に「ここは私の故郷なの。だから故郷の味にする。やっぱり塩味が好きだから塩味にするわ。やっぱり麺は蕎麦ね。」といろいろな選び方がありました。

皆様、あれも美味しそうこれも美味しそうと迷われながらも「やっぱりこれにするっ!」と楽しそうに選んでいらっしゃいました。

カップ麺が出来上がると「やっぱり久々に食べると美味しいな。最近のカップ麺は凄いな~。たまにはこんなんもええなぁ。」と熱々の麺を皆様、笑顔ですすっておられました。

日頃スプーンをご利用されている方が上手にお箸を使っておられビックリする場面もありました。

今回も、嚥下の悪い方には「あい―と」(麺をかたどった嚥下食)「歯ぐきでつぶせるもの」や「舌でつぶせるもの」を用意しました。

また、麺を細かくつぶし食べやすくするなど安全面に配慮し楽しんで頂きました。

食事がなかなかすすまない方も周りの方が笑顔で食べていらっしゃるのと、またカップ麺の匂いにつられて食欲がわいたのかパクパクと普段よりお食事がすすんでいました。

『食べる』って当たり前のことですけど笑顔で楽しく食べるって大事なことですね。

北は北海道から南は九州までのご当地ラーメンにお蕎麦やうどん・そうめんなど数十種類のカップ麺をご用意しました。

いろんな県のいろんな味に「ここは私の故郷なの。だから故郷の味にする。やっぱり塩味が好きだから塩味にするわ。やっぱり麺は蕎麦ね。」といろいろな選び方がありました。

皆様、あれも美味しそうこれも美味しそうと迷われながらも「やっぱりこれにするっ!」と楽しそうに選んでいらっしゃいました。

カップ麺が出来上がると「やっぱり久々に食べると美味しいな。最近のカップ麺は凄いな~。たまにはこんなんもええなぁ。」と熱々の麺を皆様、笑顔ですすっておられました。

日頃スプーンをご利用されている方が上手にお箸を使っておられビックリする場面もありました。

今回も、嚥下の悪い方には「あい―と」(麺をかたどった嚥下食)「歯ぐきでつぶせるもの」や「舌でつぶせるもの」を用意しました。

また、麺を細かくつぶし食べやすくするなど安全面に配慮し楽しんで頂きました。

食事がなかなかすすまない方も周りの方が笑顔で食べていらっしゃるのと、またカップ麺の匂いにつられて食欲がわいたのかパクパクと普段よりお食事がすすんでいました。

『食べる』って当たり前のことですけど笑顔で楽しく食べるって大事なことですね。

栄養の勉強会 高齢者の栄養管理

2021年07月05日

みなさんこんにちは、自粛期間が長引いていますが、どうお過ごしでしょうか

さて、今回ご紹介する勉強会は、令和3年5月18日に開催しました管理栄養士による

高齢者の栄養管理と題しまして勉強会を行いました。

今回、初めて管理栄養士に勉強会を開催してもらい、高齢者の栄養についていろいろと

教えてもらいました。

みなさん「最近低栄養だな」と思った方いますか?多分、そう実感した方は少ないと思います。

ご高齢の人も同じで、高齢になると体の抵抗力も減少してくるためにリスクが増えてきます。

では、低栄養状態になるとどういった症状がみられるか

・体重の減少 ・風邪や感染症にかかりやすく治りにくい ・皮膚の炎症を起こしやすい

・下半身や腹部がむくみやすい ・肌が乾燥して弾力が無い ・転んだりつまずいたりしやすくなる。

加齢のせい?ではなく、他の原因がないか日頃のチェックが大切になります。

さて、みなさん「フレイル・サルコペニア」って聞いたことがありますか?

この言葉を聞いた時、私は花の名前かとおもいました。

フレイルとは

・虚弱、加齢に伴い身体の予備能力が低下し健康障害を起こしやすくなった状態

フレイルになる過程として、健康→プレ・フレイル(前虚弱)→フレイル(虚弱)→要介護

と段階を経由します。

フレイルのチェック方法は

1.6か月で2㌔以上の意図しない体重減少がみられる

2.握力が、男性は28㌔以下 女性は18㌔以下である

3.ここ2週間わけもなく疲れたような気がする

4.通常歩行速度が1m/秒 以上かかる

5.週に1回でも軽めの運動、定期的な運動・スポーツをしていない

3つ以上〇がつくと(フレイル) 1つから2つ〇が(プレ・フレイル) 該当なしで(健康)

を疑った方がいいでしょう。そうならない為に、3つの柱を実践してみてください

1の柱 栄養

タンパク質の接種と栄養バランスの見直しを、お口の中の健康活動

2の柱 身体活動

適度な歩行と軽度なトレーニングを

3の柱 社会参加

家族や友人と接する機会を増やし、社会活動への参加を

フレイル状態になるとどうなってしまうのか?

死亡率の上昇や身体能力の低下がおこり、病気にかかりやすくなり入院するなど、ストレスに弱い状態になります。そうならないために、フレイル状態に早く気づき正しく治療、予防することが大切です

次に、サルコペニアとは

・加齢による筋肉量の減少。筋力や身体機能が低下している状態

サルコペニアを発症することで、骨折のリスクが増加してしまいます。

サルコペニアのチェック表

1.45㌔持ち上げることはどのくらい大変ですか?

全く問題ない=0 いくぶん大変=1 とても大変、不可能=2

2.室内を歩くのにどのくらい大変ですか?

全く問題ない=0 いくぶん大変=1 とても大変、不可能=2

3.椅子からベットに移るのにどのくらい大変ですか?

全く問題ない=0 いくぶん大変=1 とても大変、不可能=2

4.階段十段昇るのにどのくらい大変ですか?

全く問題ない=0 いくぶん大変=1 とても大変、不可能=2

5.過去1年で何度転倒しましたか?

転倒なし=0 1~3回=1 4回以上=2

〇をつけた数字をたして合計が4点以上でサルコペニアの可能性があります。

サルコペニアの予防法としては、栄養療法と運動療法が大切です。

運動方法は、ウォーキングなどの有酸素運動や筋肉に負荷をかけたトレーニングが有効です。

栄養療養として、食事内容を見直して3食バランスの良いメニューを考えてみる

なかでもタンパク質が重要で、分岐鎖アミノ酸(BCAA)が効果的です。

BCAAの中でもロイシンの摂取が有効で、ロイシンが多く含まれる食品として

マグロの赤身、カツオ、アジ、サンマ、鶏肉(胸肉・もも肉)です。

また、簡単にロイシンを摂取できる栄養補助食品も効果的です。

さて、色々と難しい話が続きましたが年齢を重ねていくうちに色々と見直さないといけない事がたくさんあり、食事療法でバランスの良い食生活をおくり、運動不足になりがちな日常は運動療法を活用して効果的な運動を取り入れていく。

自己の健康管理の大切さの実感を得る勉強会となりました。

みなさんもぜひ参考になさってみてはどうでしょうか?

本日は最後までお付き合いくださりありがとうございました。

次回もぜひ雅秀苑ブログへお越しください。

さて、今回ご紹介する勉強会は、令和3年5月18日に開催しました管理栄養士による

高齢者の栄養管理と題しまして勉強会を行いました。

今回、初めて管理栄養士に勉強会を開催してもらい、高齢者の栄養についていろいろと

教えてもらいました。

みなさん「最近低栄養だな」と思った方いますか?多分、そう実感した方は少ないと思います。

ご高齢の人も同じで、高齢になると体の抵抗力も減少してくるためにリスクが増えてきます。

では、低栄養状態になるとどういった症状がみられるか

・体重の減少 ・風邪や感染症にかかりやすく治りにくい ・皮膚の炎症を起こしやすい

・下半身や腹部がむくみやすい ・肌が乾燥して弾力が無い ・転んだりつまずいたりしやすくなる。

加齢のせい?ではなく、他の原因がないか日頃のチェックが大切になります。

さて、みなさん「フレイル・サルコペニア」って聞いたことがありますか?

この言葉を聞いた時、私は花の名前かとおもいました。

フレイルとは

・虚弱、加齢に伴い身体の予備能力が低下し健康障害を起こしやすくなった状態

フレイルになる過程として、健康→プレ・フレイル(前虚弱)→フレイル(虚弱)→要介護

と段階を経由します。

フレイルのチェック方法は

1.6か月で2㌔以上の意図しない体重減少がみられる

2.握力が、男性は28㌔以下 女性は18㌔以下である

3.ここ2週間わけもなく疲れたような気がする

4.通常歩行速度が1m/秒 以上かかる

5.週に1回でも軽めの運動、定期的な運動・スポーツをしていない

3つ以上〇がつくと(フレイル) 1つから2つ〇が(プレ・フレイル) 該当なしで(健康)

を疑った方がいいでしょう。そうならない為に、3つの柱を実践してみてください

1の柱 栄養

タンパク質の接種と栄養バランスの見直しを、お口の中の健康活動

2の柱 身体活動

適度な歩行と軽度なトレーニングを

3の柱 社会参加

家族や友人と接する機会を増やし、社会活動への参加を

フレイル状態になるとどうなってしまうのか?

死亡率の上昇や身体能力の低下がおこり、病気にかかりやすくなり入院するなど、ストレスに弱い状態になります。そうならないために、フレイル状態に早く気づき正しく治療、予防することが大切です

次に、サルコペニアとは

・加齢による筋肉量の減少。筋力や身体機能が低下している状態

サルコペニアを発症することで、骨折のリスクが増加してしまいます。

サルコペニアのチェック表

1.45㌔持ち上げることはどのくらい大変ですか?

全く問題ない=0 いくぶん大変=1 とても大変、不可能=2

2.室内を歩くのにどのくらい大変ですか?

全く問題ない=0 いくぶん大変=1 とても大変、不可能=2

3.椅子からベットに移るのにどのくらい大変ですか?

全く問題ない=0 いくぶん大変=1 とても大変、不可能=2

4.階段十段昇るのにどのくらい大変ですか?

全く問題ない=0 いくぶん大変=1 とても大変、不可能=2

5.過去1年で何度転倒しましたか?

転倒なし=0 1~3回=1 4回以上=2

〇をつけた数字をたして合計が4点以上でサルコペニアの可能性があります。

サルコペニアの予防法としては、栄養療法と運動療法が大切です。

運動方法は、ウォーキングなどの有酸素運動や筋肉に負荷をかけたトレーニングが有効です。

栄養療養として、食事内容を見直して3食バランスの良いメニューを考えてみる

なかでもタンパク質が重要で、分岐鎖アミノ酸(BCAA)が効果的です。

BCAAの中でもロイシンの摂取が有効で、ロイシンが多く含まれる食品として

マグロの赤身、カツオ、アジ、サンマ、鶏肉(胸肉・もも肉)です。

また、簡単にロイシンを摂取できる栄養補助食品も効果的です。

さて、色々と難しい話が続きましたが年齢を重ねていくうちに色々と見直さないといけない事がたくさんあり、食事療法でバランスの良い食生活をおくり、運動不足になりがちな日常は運動療法を活用して効果的な運動を取り入れていく。

自己の健康管理の大切さの実感を得る勉強会となりました。

みなさんもぜひ参考になさってみてはどうでしょうか?

本日は最後までお付き合いくださりありがとうございました。

次回もぜひ雅秀苑ブログへお越しください。

☆手形アート☆

2021年05月26日

手形アート

例年より早く梅雨の季節となりジメジメとした日が続く季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

長期化するコロナ禍の影響で、家族様参加の行事がおこなえず、今回は4月に開催しました『手形アート』の模様についてお伝えいたします。

先ず、準備として各フロアスタッフが模造紙に木の幹を描きます。

続いて利用者様の手形をとります。ゴム手袋を付けその上に絵の具を塗っていくのですが、「いや~。気持ち悪い」「冷たい~」などの普段味わえない何とも言えない感触があり様々な反応が聞かれます。

次に、木の幹へ手形を押していくのですが「どこがいい…?」「ここに押したら変かなぁ?」など、悩まれた様子が伺えます。次々に利用者様の手形が揃ったところで最後はスタッフの手形を押し見事完成しました。

はじめは出来上がりに半信半疑のご様子でしたが出来上がった作品を見ると…

「へ~。こんなになるんやぁ。」「きれい。きれい。」など童心に帰ったような表情をされ満足いく作品になった事を喜ばれていました。

今回は「手形アート」の模様をお伝えしましたが、引き続きスタッフ一同、利用者様に喜んでいただける行事を企画して参ります。

例年より早く梅雨の季節となりジメジメとした日が続く季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

長期化するコロナ禍の影響で、家族様参加の行事がおこなえず、今回は4月に開催しました『手形アート』の模様についてお伝えいたします。

先ず、準備として各フロアスタッフが模造紙に木の幹を描きます。

続いて利用者様の手形をとります。ゴム手袋を付けその上に絵の具を塗っていくのですが、「いや~。気持ち悪い」「冷たい~」などの普段味わえない何とも言えない感触があり様々な反応が聞かれます。

次に、木の幹へ手形を押していくのですが「どこがいい…?」「ここに押したら変かなぁ?」など、悩まれた様子が伺えます。次々に利用者様の手形が揃ったところで最後はスタッフの手形を押し見事完成しました。

はじめは出来上がりに半信半疑のご様子でしたが出来上がった作品を見ると…

「へ~。こんなになるんやぁ。」「きれい。きれい。」など童心に帰ったような表情をされ満足いく作品になった事を喜ばれていました。

今回は「手形アート」の模様をお伝えしましたが、引き続きスタッフ一同、利用者様に喜んでいただける行事を企画して参ります。

☆4月パフェレク☆

2021年05月26日

4月パフェレク

今回は『パフェレク』のご様子をお伝えいたします。

テレビの情報番組も晴れた空もそっちのけ!

ドドンと現れたパフェカップと大きな箱のバニラアイスに皆さん興味津々

今回は春!ということで真っ赤なイチゴのパフェをご用意しました

イチゴのムースに冷たいアイスクリーム、

くちどけ軽やかなホイップクリームの上には、

食べやすく切った甘酸っぱいイチゴとあま~いバナナをちりばめています

春のかわいらしいパフェに、皆さんの手も止まることなく、あっという間に食べ終わってしまいました。

「おいしいね、おかわりは?」「もうないの?」との声もちらほら・・・

次はどんなうれしいことが待っているか、お楽しみにしてください

今回は『パフェレク』のご様子をお伝えいたします。

テレビの情報番組も晴れた空もそっちのけ!

ドドンと現れたパフェカップと大きな箱のバニラアイスに皆さん興味津々

今回は春!ということで真っ赤なイチゴのパフェをご用意しました

イチゴのムースに冷たいアイスクリーム、

くちどけ軽やかなホイップクリームの上には、

食べやすく切った甘酸っぱいイチゴとあま~いバナナをちりばめています

春のかわいらしいパフェに、皆さんの手も止まることなく、あっという間に食べ終わってしまいました。

「おいしいね、おかわりは?」「もうないの?」との声もちらほら・・・

次はどんなうれしいことが待っているか、お楽しみにしてください

接遇の勉強会

2021年05月26日

令和3年4月21日(水)

接遇の勉強会

みなさまお元気でお過ごしでしょうか?

大阪ではコロナウイルス陽性者が増加し、緊急事態が発令されました。

ここ雅秀苑ではいまだコロナウイルスに感染された方は居ませんので、ご安心ください。

利用者様も職員も元気いっぱいですよ!

さて今回は、先日開催されました勉強会の様子をご紹介します。

今回の勉強会は、接することが利用者様への厚遇(介護の接遇って何だろう?)と題しまして接遇の勉強会を開催しました。

みなさんは、上座・下座ってご存じでしょうか?

これは、日本独特の文化で目上の人やお客様に敬意やおもてなしの気持ちを表す姿勢なのです。

ちなみに、ビジネスマナーでは、日本が「左上位」なのに対して国際的には「右上位」が上座になるそうなので、お間違えなく。

なぜこのお話をしたかと言いますと、接遇!接遇!と言うわりには医療・福祉の業種はこういったことに疎いのではないかと考えたのです。

一般企業の新人職員は最初に教えられることがビジネスマナーだったりするのでしょうが

我々が教えてもらう接遇には違う視点から見た接遇なのです。

利用者様に寄り添うケアを提供していますので、それに伴う接遇が必要になります。

ここ雅秀苑はどちらかと言うと、「マナー」を中心にお客様に対して、失礼が無いように配慮する接遇になりがちで、利用者様に寄り添う接遇はまだまだ浸透していません。

普通のお店のように初めて見るお客様ではなく顔なじみのお客様にサービスを提供しているとどうしても慣れや親しみが入り、一緒に過ごしている時間が長くなるにつれておもてなしの心が欠けてしまうのです。

そうならないためにも改めて雅秀苑の接遇とは何なのか、考えてみました。

まずは、笑顔で相手に伝わる声で挨拶をする。

やっぱり挨拶ができたら気持ちいいですよね。

そして、利用者様の生活背景を知る事。

その人の事が分かるとその人に合わせた対応ができると思います。

それから、人間関係を構築する。

誤解が生じないように最低限のルールを守れば、良好な関係が築けると思います。

後は、コミュニケーションを図るうえで重要な事が、TPOをわきまえる事。

TPOとは、時間、場所、場面、この3つの事柄を念頭にコミュニケーションを行ってみる。

突然、とんでもない会話をされる方が居ませんか?

最近の流行りの言葉を使わせてもらうと、KY(空気読めない)ってやつですよね?

TPOをわきまえていないと人を不快な気持ちにさせてしまいますよね?

最後に、接遇の最も重要なこととして、いかに相手の事を大切にする気持ちが重要かだと思います。

それこそが日本人のおもてなしではないかと思います。

我々職員もより良い接遇でおもてなしの気持ちを持ち利用者様と接していまいります。

最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。

接遇の勉強会

みなさまお元気でお過ごしでしょうか?

大阪ではコロナウイルス陽性者が増加し、緊急事態が発令されました。

ここ雅秀苑ではいまだコロナウイルスに感染された方は居ませんので、ご安心ください。

利用者様も職員も元気いっぱいですよ!

さて今回は、先日開催されました勉強会の様子をご紹介します。

今回の勉強会は、接することが利用者様への厚遇(介護の接遇って何だろう?)と題しまして接遇の勉強会を開催しました。

みなさんは、上座・下座ってご存じでしょうか?

これは、日本独特の文化で目上の人やお客様に敬意やおもてなしの気持ちを表す姿勢なのです。

ちなみに、ビジネスマナーでは、日本が「左上位」なのに対して国際的には「右上位」が上座になるそうなので、お間違えなく。

なぜこのお話をしたかと言いますと、接遇!接遇!と言うわりには医療・福祉の業種はこういったことに疎いのではないかと考えたのです。

一般企業の新人職員は最初に教えられることがビジネスマナーだったりするのでしょうが

我々が教えてもらう接遇には違う視点から見た接遇なのです。

利用者様に寄り添うケアを提供していますので、それに伴う接遇が必要になります。

ここ雅秀苑はどちらかと言うと、「マナー」を中心にお客様に対して、失礼が無いように配慮する接遇になりがちで、利用者様に寄り添う接遇はまだまだ浸透していません。

普通のお店のように初めて見るお客様ではなく顔なじみのお客様にサービスを提供しているとどうしても慣れや親しみが入り、一緒に過ごしている時間が長くなるにつれておもてなしの心が欠けてしまうのです。

そうならないためにも改めて雅秀苑の接遇とは何なのか、考えてみました。

まずは、笑顔で相手に伝わる声で挨拶をする。

やっぱり挨拶ができたら気持ちいいですよね。

そして、利用者様の生活背景を知る事。

その人の事が分かるとその人に合わせた対応ができると思います。

それから、人間関係を構築する。

誤解が生じないように最低限のルールを守れば、良好な関係が築けると思います。

後は、コミュニケーションを図るうえで重要な事が、TPOをわきまえる事。

TPOとは、時間、場所、場面、この3つの事柄を念頭にコミュニケーションを行ってみる。

突然、とんでもない会話をされる方が居ませんか?

最近の流行りの言葉を使わせてもらうと、KY(空気読めない)ってやつですよね?

TPOをわきまえていないと人を不快な気持ちにさせてしまいますよね?

最後に、接遇の最も重要なこととして、いかに相手の事を大切にする気持ちが重要かだと思います。

それこそが日本人のおもてなしではないかと思います。

我々職員もより良い接遇でおもてなしの気持ちを持ち利用者様と接していまいります。

最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。

身体拘束、虐待防止の勉強会

2021年04月07日

身体拘束、虐待防止の勉強会

暖かい日が続きとても過ごしやすい季節になってきましたね。

みなさまどうお過ごしでしょうか?

さて、今回は令和3年3月16日(火)に開催しました、身体拘束、虐待防止の勉強会の様子をご紹介します。

今回の勉強会は、2つのグループに分かれてもらい「尊厳と尊重について考えてみよう。」と題して、グループワークを行いました。

まず、お題に沿ってディスカッションしてもらい、グループの意見として、話をまとめていただき、その後に2つのグループで意見をお互いに発表し合うと言う内容にしました。

まずは、愛着を持ってもらうためにグループに名前を付けてもらいます。

そして、話し合いをうまく進めてくれる司会担当

話し合いの内容を記録してもらう書記担当

最後にグループの考えを発表してもらう発表担当

それぞれに役割を決めてもらい、ディスカッションしてもらいました。

話し合ってもらう内容は「尊厳、尊重」について、自分が思う尊厳、尊重をグループ内で話し合いグループの意見として話をまとめて発表する。

ただし、色々な考え方があるので否定はしない事とルールーを決めてディスカッションしてもらいました。

では、グループで話し合った意見を紹介させていただきます。

(グループ名をご紹介したいところですが、個人名が入っていたので割愛させていただきます。)

「尊厳・尊重」について自分が思う意見をグループ内で話し合ってみましょう。

・尊厳はその人が持っているもの価値観、尊重は相手の意見を受け入れる事。

・同じ意見にはなるが、相手の事を思いやることだと思う。

・相手を不快にさせない対応

・尊敬の心

と、沢山の考えの中から発表していただきました。

最後に、尊厳と尊重について少しお話をしました。

尊厳の意味を簡単に紹介すると、色々な所で使う場面がありますが、良く用いられる場面が「人」を表現する時です。

人を価値として表現することはあまりお勧めできませんが、人間の尊厳を尊重するということは「人が人として生き、存在している事。そのかけがえのない事実が価値として大切にされる事。」

適切ではない言葉使いや立ち振る舞いが、相手を思う尊厳と尊重を少しでも理解できれば不適切な言動や行動が減少するのではないかと思うところもありお話をしました。

「尊厳・尊重」と似たような言葉で、威厳・品格なんて言葉もございます。

難しい言葉がいっぱい出てきて頭がパンクしそうになりますが、「人は尊い」と伝えて今回の勉強会を終えました。

勉強会後、フロアを散策していると、勉強会に参加していた職員が利用者様と笑顔で丁寧な口調で会話をされている場面に遭遇し、勉強会の効果なのかは、わかりませんがホッコリするひと時でした。

ここまでお付き合いくださり、ありがとうございました。

暖かい日が続きとても過ごしやすい季節になってきましたね。

みなさまどうお過ごしでしょうか?

さて、今回は令和3年3月16日(火)に開催しました、身体拘束、虐待防止の勉強会の様子をご紹介します。

今回の勉強会は、2つのグループに分かれてもらい「尊厳と尊重について考えてみよう。」と題して、グループワークを行いました。

まず、お題に沿ってディスカッションしてもらい、グループの意見として、話をまとめていただき、その後に2つのグループで意見をお互いに発表し合うと言う内容にしました。

まずは、愛着を持ってもらうためにグループに名前を付けてもらいます。

そして、話し合いをうまく進めてくれる司会担当

話し合いの内容を記録してもらう書記担当

最後にグループの考えを発表してもらう発表担当

それぞれに役割を決めてもらい、ディスカッションしてもらいました。

話し合ってもらう内容は「尊厳、尊重」について、自分が思う尊厳、尊重をグループ内で話し合いグループの意見として話をまとめて発表する。

ただし、色々な考え方があるので否定はしない事とルールーを決めてディスカッションしてもらいました。

では、グループで話し合った意見を紹介させていただきます。

(グループ名をご紹介したいところですが、個人名が入っていたので割愛させていただきます。)

「尊厳・尊重」について自分が思う意見をグループ内で話し合ってみましょう。

・尊厳はその人が持っているもの価値観、尊重は相手の意見を受け入れる事。

・同じ意見にはなるが、相手の事を思いやることだと思う。

・相手を不快にさせない対応

・尊敬の心

と、沢山の考えの中から発表していただきました。

最後に、尊厳と尊重について少しお話をしました。

尊厳の意味を簡単に紹介すると、色々な所で使う場面がありますが、良く用いられる場面が「人」を表現する時です。

人を価値として表現することはあまりお勧めできませんが、人間の尊厳を尊重するということは「人が人として生き、存在している事。そのかけがえのない事実が価値として大切にされる事。」

適切ではない言葉使いや立ち振る舞いが、相手を思う尊厳と尊重を少しでも理解できれば不適切な言動や行動が減少するのではないかと思うところもありお話をしました。

「尊厳・尊重」と似たような言葉で、威厳・品格なんて言葉もございます。

難しい言葉がいっぱい出てきて頭がパンクしそうになりますが、「人は尊い」と伝えて今回の勉強会を終えました。

勉強会後、フロアを散策していると、勉強会に参加していた職員が利用者様と笑顔で丁寧な口調で会話をされている場面に遭遇し、勉強会の効果なのかは、わかりませんがホッコリするひと時でした。

ここまでお付き合いくださり、ありがとうございました。

☆2月のデイケア☆

2021年03月12日

2月のデイケア

おやつレク

デイケアでは約2ヶ月に一度のペースで手作りおやつを提供しています。

今年はバレンタインということで、チョコクレープを作りました☺

生地にはココアを混ぜて一枚一枚丁寧に焼き上げました✨

トッピングはホイップ、バナナ、イチゴをのせて最後にチョコソースをかけて完成です❣

美味しい紅茶などの飲み物と一緒にいただきました✨

手作りの生地なのでモチモチで、とっても美味しくできました

お食事レク

11月~1月はお寿司を提供していましたが、2月~4月は「中華の日」ということで、

月に一度中華バイキングを実施しています!

このようなご時世ですので、お寿司の時と同様にお替りは聞き取り制とさせていただきました。

チャーハンや唐揚げ、棒棒鶏、かに玉、デザートはマンゴープリンを提供しました!

お替りには、餃子、唐揚げ、かに玉、エビマヨを用意しました✨

結構、ボリュームがありましたが、男性の利用者様方だけでなく、

女性のご利用者様もぺろりと召し上がってくださり、とても楽しんでいただけました❣

中華の日は残り1回の予定です!

5月以降もまた楽しんで頂けるようなメニューを考えていきたいと思いますので、

ご利用お待ちしています

おやつレク

デイケアでは約2ヶ月に一度のペースで手作りおやつを提供しています。

今年はバレンタインということで、チョコクレープを作りました☺

生地にはココアを混ぜて一枚一枚丁寧に焼き上げました✨

トッピングはホイップ、バナナ、イチゴをのせて最後にチョコソースをかけて完成です❣

美味しい紅茶などの飲み物と一緒にいただきました✨

手作りの生地なのでモチモチで、とっても美味しくできました

お食事レク

11月~1月はお寿司を提供していましたが、2月~4月は「中華の日」ということで、

月に一度中華バイキングを実施しています!

このようなご時世ですので、お寿司の時と同様にお替りは聞き取り制とさせていただきました。

チャーハンや唐揚げ、棒棒鶏、かに玉、デザートはマンゴープリンを提供しました!

お替りには、餃子、唐揚げ、かに玉、エビマヨを用意しました✨

結構、ボリュームがありましたが、男性の利用者様方だけでなく、

女性のご利用者様もぺろりと召し上がってくださり、とても楽しんでいただけました❣

中華の日は残り1回の予定です!

5月以降もまた楽しんで頂けるようなメニューを考えていきたいと思いますので、

ご利用お待ちしています

2月の行事食

2021年03月05日

2月の行事食

節分といえば2月3日のイメージが強い方も多かったのではないでしょうか?

節分の日は立春の前日というルールがあり、節分が2月2日になるのは

1897年以降124年ぶり!節分が2月3日ではないのが37年ぶりということで、

例年よりも1日早い行事食の提供となりました。

昼食は助六寿司を提供しました。

巻きずしはご高齢の方でも食べやすいように、嚙み切りやすく加工された海苔を使用しています。

今年の恵方は「南南東」という事で、利用者様の中には恵方を向いて食べてくださる方もいらっしゃいました✨

今年の節分のおやつは、

<おやつ常食>

<おやつ嚥下>

常食の方には鬼の形をしたおまんじゅうを、

おやつ嚥下の方には手作りのプリンに餡子で鬼の顔を描いた節分プリンを提供しました。

節分プリンは厨房で一つ一つ手描きしてくれたので、いろいろな顔をした鬼ができあがりました✨

味ももちろん、皆様に「美味しかったよー。」と喜んで頂きました。☺

次に2月3日以外が節分になるのは、直近で2025年となっているようです!

ちょうど大阪万博開催の年なので覚えやすいですね☺

そして、今年最後の生モノの提供は海鮮ちらしでした❣

毎年楽しみにして頂いているお刺身の提供ですが、安全の為当苑では冬季のみとなっています。

そのため、今回で一旦お休みとなりますので、ラストは豪華に海鮮ちらしにしてみました☺

皆様本当に喜んでいただき、「美味しい~!お替りもってきて~!」と笑顔で食べて頂きました✨

節分といえば2月3日のイメージが強い方も多かったのではないでしょうか?

節分の日は立春の前日というルールがあり、節分が2月2日になるのは

1897年以降124年ぶり!節分が2月3日ではないのが37年ぶりということで、

例年よりも1日早い行事食の提供となりました。

昼食は助六寿司を提供しました。

巻きずしはご高齢の方でも食べやすいように、嚙み切りやすく加工された海苔を使用しています。

今年の恵方は「南南東」という事で、利用者様の中には恵方を向いて食べてくださる方もいらっしゃいました✨

今年の節分のおやつは、

<おやつ常食>

<おやつ嚥下>

常食の方には鬼の形をしたおまんじゅうを、

おやつ嚥下の方には手作りのプリンに餡子で鬼の顔を描いた節分プリンを提供しました。

節分プリンは厨房で一つ一つ手描きしてくれたので、いろいろな顔をした鬼ができあがりました✨

味ももちろん、皆様に「美味しかったよー。」と喜んで頂きました。☺

次に2月3日以外が節分になるのは、直近で2025年となっているようです!

ちょうど大阪万博開催の年なので覚えやすいですね☺

そして、今年最後の生モノの提供は海鮮ちらしでした❣

毎年楽しみにして頂いているお刺身の提供ですが、安全の為当苑では冬季のみとなっています。

そのため、今回で一旦お休みとなりますので、ラストは豪華に海鮮ちらしにしてみました☺

皆様本当に喜んでいただき、「美味しい~!お替りもってきて~!」と笑顔で食べて頂きました✨

アサーティブコミュニケーション

2021年02月22日

~アサーティブコミュニケーション~

みなさま、こんにちは

コロナ禍で過ごしづらい世の中ではありますが、皆様はどうお過ごしでしょうか?

ぜひ、自粛期間中は雅秀苑ブログでお楽しみください。

今回ご紹介します勉強会は、令和3年1月21日に開催されました、雅秀苑では人気の勉強会でアサーティブコミュニケーションをご紹介します。

緊急事態宣言中ということもあり、2つのグループに分かれて、同じ内容をそれぞれのグループで行う一風かわった勉強会となりました。

アサーティブってあまり聞きなれない言葉だと思いますが、「自分の気持ちや考えをまっすぐに表現する事」をアサーティブな態度と言うそうです。

「言いたいことを相手に伝えることができたら、どれだけ気分がすっきりするか」

「相手も尊重する伝え方をすればするほど、どれだけ気分がすっきりするか」

こういった自分の気持ちを抑えずに伝え、尚且つ自分自身も大切にするコミュニケーションを【アサーション】と言います。

簡単に言いますと、相手の事を思った表現をし、尚且つ自分も大切にする表現方法です。

次に、簡単な例文を少し考えてみてください。

(例文)

外食先で、お肉を頼んだのにお魚がきました。

あなたならどう対応、反応しますか?

ここで考えた答えは後で解説しますので忘れないでください。

アサーティブコミュニケーションに3つのタイプがありますのでご紹介します。

1.アグレッシブタイプ

2.ノンアサーティブタイプ

3.アサーティブタイプ

と3つのタイプがありますので1つ1つを解説します。

1.アグレッシブタイプ【攻撃的自己表現タイプ】

自分の欲求を通す、相手に命令する、大声で怒鳴る、相手を操作するといった表現をする方がこのタイプに該当します。

自身の主張をとうしたとして、後味の悪い気分になり最終的には孤立することになります。

2.ノンアサーティブタイプ【非主張的自己表現タイプ】

言いたいことがあるのに自分の意見や気持ちを言わず、言い出せない人が多く

言ったところで相手に伝わりにくい傾向があります。

3.アサーティブタイプ【アサーティブ自己表現タイプ】

相手の気持ちや受け止め方に配慮しながら、自分の考えや主張を相手に伝える

相手と意見が対立した時でも、誠実に対話することでお互いの妥協点を探り

問題解決を目指す。

と言うように3つのタイプがありますが、自分がどのタイプに該当するかわからないと

思います。

そこで、国民的アニメのキャラクターを用いて説明したいと思います。

それと、レストランでの一幕であなたがとった行動、言葉を思い出してみてください。

1.アグレッシブタイプ【ジャイアンタイプ】

「魚じゃない! お肉を頼んだんだ!」と言うあなた。

2.ノンアサーティブタイプ【のび太君タイプ】

「お魚でもいいや いただきま~す」と言うあなた。

3.アサーティブタイプ【しずかちゃんタイプ】

「お肉を頼んだんですが、お魚がきています。 他の方じゃありませんか?」と言うあなた。

各キャラクターの性格がどんな感じかみなさまならおわかりになると思います。

そのキャラクターのどれが自分に近いのか、自身に当てはめるとコミュニケーションタイプがお分かりになると思います。

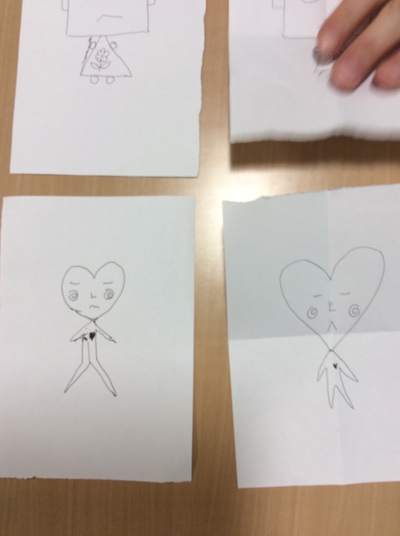

コミュニケーションの手段を勉強した次は、2人1組になり自分の感じたことや思っていることをいかに正確に相手に伝えるか、伝言ゲームをしてもらいました。

ゲームは簡単で、イラストを見てそのイラストを言葉で表現し、相手に同じイラストとなるように説明をするといったゲームです。

イラストはこんな感じです

では、職員の伝達ゲームはどんな感じになったのか少し覗いてみましょう。

見た目はうまく伝えられているように見えますが、細かな所まで正確に伝えられることで

より正確な情報を知ることができます。

「右の腕が少し上向きだよ」「右の足はつま先が上がっているよ」と細かいようですが

その情報を付け足すことでより完成度の高い情報となります。

また、多くの情報を必要としている人にしてみたら、何か物足らないように感じるかもしれません。

自分はもとより、伝える相手とコミュニケーションをとることで相手が必要としているものが何なのか見えてくることでしょう。

最後になりますが、私たちは利用者様と日々接しています。

なかなか思いを伝えられない方、気を使ってなかなかお願いできない方

中には、認知症の症状が進み、言葉を発することができない方もおられます。

その、利用者様の思いに答えられるように、コミュニケーションとることで利用者様の

安心と安楽を提供できるように日々努力しています。

何よりも利用者様の笑顔が大好きな職員ばっかりですから

最後まで閲覧してくださりありがとうございました。

みなさま、こんにちは

コロナ禍で過ごしづらい世の中ではありますが、皆様はどうお過ごしでしょうか?

ぜひ、自粛期間中は雅秀苑ブログでお楽しみください。

今回ご紹介します勉強会は、令和3年1月21日に開催されました、雅秀苑では人気の勉強会でアサーティブコミュニケーションをご紹介します。

緊急事態宣言中ということもあり、2つのグループに分かれて、同じ内容をそれぞれのグループで行う一風かわった勉強会となりました。

アサーティブってあまり聞きなれない言葉だと思いますが、「自分の気持ちや考えをまっすぐに表現する事」をアサーティブな態度と言うそうです。

「言いたいことを相手に伝えることができたら、どれだけ気分がすっきりするか」

「相手も尊重する伝え方をすればするほど、どれだけ気分がすっきりするか」

こういった自分の気持ちを抑えずに伝え、尚且つ自分自身も大切にするコミュニケーションを【アサーション】と言います。

簡単に言いますと、相手の事を思った表現をし、尚且つ自分も大切にする表現方法です。

次に、簡単な例文を少し考えてみてください。

(例文)

外食先で、お肉を頼んだのにお魚がきました。

あなたならどう対応、反応しますか?

ここで考えた答えは後で解説しますので忘れないでください。

アサーティブコミュニケーションに3つのタイプがありますのでご紹介します。

1.アグレッシブタイプ

2.ノンアサーティブタイプ

3.アサーティブタイプ

と3つのタイプがありますので1つ1つを解説します。

1.アグレッシブタイプ【攻撃的自己表現タイプ】

自分の欲求を通す、相手に命令する、大声で怒鳴る、相手を操作するといった表現をする方がこのタイプに該当します。

自身の主張をとうしたとして、後味の悪い気分になり最終的には孤立することになります。

2.ノンアサーティブタイプ【非主張的自己表現タイプ】

言いたいことがあるのに自分の意見や気持ちを言わず、言い出せない人が多く

言ったところで相手に伝わりにくい傾向があります。

3.アサーティブタイプ【アサーティブ自己表現タイプ】

相手の気持ちや受け止め方に配慮しながら、自分の考えや主張を相手に伝える

相手と意見が対立した時でも、誠実に対話することでお互いの妥協点を探り

問題解決を目指す。

と言うように3つのタイプがありますが、自分がどのタイプに該当するかわからないと

思います。

そこで、国民的アニメのキャラクターを用いて説明したいと思います。

それと、レストランでの一幕であなたがとった行動、言葉を思い出してみてください。

1.アグレッシブタイプ【ジャイアンタイプ】

「魚じゃない! お肉を頼んだんだ!」と言うあなた。

2.ノンアサーティブタイプ【のび太君タイプ】

「お魚でもいいや いただきま~す」と言うあなた。

3.アサーティブタイプ【しずかちゃんタイプ】

「お肉を頼んだんですが、お魚がきています。 他の方じゃありませんか?」と言うあなた。

各キャラクターの性格がどんな感じかみなさまならおわかりになると思います。

そのキャラクターのどれが自分に近いのか、自身に当てはめるとコミュニケーションタイプがお分かりになると思います。

コミュニケーションの手段を勉強した次は、2人1組になり自分の感じたことや思っていることをいかに正確に相手に伝えるか、伝言ゲームをしてもらいました。

ゲームは簡単で、イラストを見てそのイラストを言葉で表現し、相手に同じイラストとなるように説明をするといったゲームです。

イラストはこんな感じです

では、職員の伝達ゲームはどんな感じになったのか少し覗いてみましょう。

見た目はうまく伝えられているように見えますが、細かな所まで正確に伝えられることで

より正確な情報を知ることができます。

「右の腕が少し上向きだよ」「右の足はつま先が上がっているよ」と細かいようですが

その情報を付け足すことでより完成度の高い情報となります。

また、多くの情報を必要としている人にしてみたら、何か物足らないように感じるかもしれません。

自分はもとより、伝える相手とコミュニケーションをとることで相手が必要としているものが何なのか見えてくることでしょう。

最後になりますが、私たちは利用者様と日々接しています。

なかなか思いを伝えられない方、気を使ってなかなかお願いできない方

中には、認知症の症状が進み、言葉を発することができない方もおられます。

その、利用者様の思いに答えられるように、コミュニケーションとることで利用者様の

安心と安楽を提供できるように日々努力しています。

何よりも利用者様の笑顔が大好きな職員ばっかりですから

最後まで閲覧してくださりありがとうございました。

リスクマネジメント

2021年02月22日

~介護職員に必要な見守りとは~

令和3年1月13日に行われた勉強会の様子をご紹介します。

今回は、事故対策委員による「介護職に必要な見守りとは?」と題しましてリスクマネジメントについて考えてみました。

高齢者施設において最も必要とされるサービスの一つに「見守り」があります。

見守りとは、リスクマネジメントの一環で利用者様に安全と安心と安楽を提供するためには必要不可欠です。

では、日頃から見守りを実施している職員に、みなさんが考える見守りとは?と質問してみたところ、「危険を予測する、利用者様の様子を見る、利用者様の様子を見てお手伝いをする、行動の把握、安全確認」と様々な考えが聞けました。

その目的はみなさん一緒で、「利用者様を危険から守ること」と職員の思いが一緒で安心しました。

ただ居るだけ、ただ見ているだけ、これは「監視」になってしまいます。

監視ではなく、見守りを実施するためのポイントをいくつか紹介しました。

見守りを行う前に利用者様を知ること。

利用者様1人1人の情報(体調、ADL、疾患等、)を覚えていつもと様子が違うことに気付けるようにする。

その違いをいち早く察知できる能力を身に着けることが見守りのポイントになります。

以上の点を踏まえて、2つの写真を見てもらい危険な所がないかを考えて発表してもらいました。

職員の予測した危険予測は、車椅子にブレーキがかかっているか・テーブルの上に置いているものを利用者様が誤って食べてしまわないか・小さな椅子に利用者様がぶつかってしまわないか・車椅子を自走している方がお部屋に戻って自己移乗してしまわないか・廊下に物がいっぱい置いてあって利用者様がぶつかってしまわないか・車椅子を自走している利用者様が壁にぶつかってしまわないか等、色々な意見を出してくれました。

その危険と判断される個所を安全にすることが必要になります。

「危険を予測し安全な状態を維持することで、利用者様の安心、安全、安楽を提供することができる。」 これが、雅秀苑の見守りの定義となります。

雅秀苑では、見守りを実施して利用者様に安心、安全、安楽を提供できるようリスクマネジメントを行っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

令和3年1月13日に行われた勉強会の様子をご紹介します。

今回は、事故対策委員による「介護職に必要な見守りとは?」と題しましてリスクマネジメントについて考えてみました。

高齢者施設において最も必要とされるサービスの一つに「見守り」があります。

見守りとは、リスクマネジメントの一環で利用者様に安全と安心と安楽を提供するためには必要不可欠です。

では、日頃から見守りを実施している職員に、みなさんが考える見守りとは?と質問してみたところ、「危険を予測する、利用者様の様子を見る、利用者様の様子を見てお手伝いをする、行動の把握、安全確認」と様々な考えが聞けました。

その目的はみなさん一緒で、「利用者様を危険から守ること」と職員の思いが一緒で安心しました。

ただ居るだけ、ただ見ているだけ、これは「監視」になってしまいます。

監視ではなく、見守りを実施するためのポイントをいくつか紹介しました。

見守りを行う前に利用者様を知ること。

利用者様1人1人の情報(体調、ADL、疾患等、)を覚えていつもと様子が違うことに気付けるようにする。

その違いをいち早く察知できる能力を身に着けることが見守りのポイントになります。

以上の点を踏まえて、2つの写真を見てもらい危険な所がないかを考えて発表してもらいました。

職員の予測した危険予測は、車椅子にブレーキがかかっているか・テーブルの上に置いているものを利用者様が誤って食べてしまわないか・小さな椅子に利用者様がぶつかってしまわないか・車椅子を自走している方がお部屋に戻って自己移乗してしまわないか・廊下に物がいっぱい置いてあって利用者様がぶつかってしまわないか・車椅子を自走している利用者様が壁にぶつかってしまわないか等、色々な意見を出してくれました。

その危険と判断される個所を安全にすることが必要になります。

「危険を予測し安全な状態を維持することで、利用者様の安心、安全、安楽を提供することができる。」 これが、雅秀苑の見守りの定義となります。

雅秀苑では、見守りを実施して利用者様に安心、安全、安楽を提供できるようリスクマネジメントを行っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

☆おやつレク☆

2021年02月22日

~お好み焼きレク~

1月14日

今回はお好み焼きレクの様子をお伝えします

「もう時間ちがうか?お好み焼きはまだか?」

と、利用者様は用意の段階から楽しみにしておられました

具材はイカ・エビ・豚肉のミックス玉です

今回は食べやすいように具材は細かく刻まれ、生地に混ぜ込まれています

こちらが完成品です

美味しそうに焼けています。出来立てを利用者様に食べて頂きました

昼食後でしたが皆様パクパクと召し上がっておられました

次回も、お楽しみに~

1月14日

今回はお好み焼きレクの様子をお伝えします

「もう時間ちがうか?お好み焼きはまだか?」

と、利用者様は用意の段階から楽しみにしておられました

具材はイカ・エビ・豚肉のミックス玉です

今回は食べやすいように具材は細かく刻まれ、生地に混ぜ込まれています

こちらが完成品です

美味しそうに焼けています。出来立てを利用者様に食べて頂きました

昼食後でしたが皆様パクパクと召し上がっておられました

次回も、お楽しみに~

1月の行事食

2021年02月22日

1月の行事食

1月1日は『お正月』ということで、朝食にはおせち料理には欠かせない、

数の子や黒豆の祝い肴を提供いたしました。

<朝食>

おせち料理の具材にはそれぞれに意味があり、

★数の子・・・ニシンの腹子である数の子は、二親(にしん)の子に通じ、卵の数が多いことから「子孫繁栄」

を願う縁起物とされています。

★紅白かまぼこ・・・赤は魔除け、白は正常を表しています。

★黒豆・・・黒く日焼けするほどマメに、勤勉で健康に暮らせるようにとの願いが込められています。

などなど、諸説はありますが上記のような意味合いから、縁起物としてお正月に食べられる様になったそうです。

昼食は

夕食は

を提供させていただきました。

昼食は「尾頭付き!」とはいきませんが、メインのお料理は鯛の塩焼きとなっています。

夕食のサイコロステーキは、年に数回提供させていただいていますが、「軟らかいし、とっても美味しかった~」と毎回大好評です。

そして!

月末には、利用者様も大好きなお刺身を提供いたしました。

当苑では温度管理等をしっかりと行い、冬の寒い時期限定で提供させていただいています。

皆様大変楽しみにしておられ、献立を見ながら「今週はお刺身があるね。とっても楽しみなんです。」と笑顔でお話してくださっていました✨

マグロ、サーモン、甘えびの3点盛で皆様ぺろりと召し上がっておられました

まだまだ寒い日が続きますが、皆様お身体にはお気をつけてお過ごしください✨

1月1日は『お正月』ということで、朝食にはおせち料理には欠かせない、

数の子や黒豆の祝い肴を提供いたしました。

<朝食>

おせち料理の具材にはそれぞれに意味があり、

★数の子・・・ニシンの腹子である数の子は、二親(にしん)の子に通じ、卵の数が多いことから「子孫繁栄」

を願う縁起物とされています。

★紅白かまぼこ・・・赤は魔除け、白は正常を表しています。

★黒豆・・・黒く日焼けするほどマメに、勤勉で健康に暮らせるようにとの願いが込められています。

などなど、諸説はありますが上記のような意味合いから、縁起物としてお正月に食べられる様になったそうです。

昼食は

夕食は

を提供させていただきました。

昼食は「尾頭付き!」とはいきませんが、メインのお料理は鯛の塩焼きとなっています。

夕食のサイコロステーキは、年に数回提供させていただいていますが、「軟らかいし、とっても美味しかった~」と毎回大好評です。

そして!

月末には、利用者様も大好きなお刺身を提供いたしました。

当苑では温度管理等をしっかりと行い、冬の寒い時期限定で提供させていただいています。

皆様大変楽しみにしておられ、献立を見ながら「今週はお刺身があるね。とっても楽しみなんです。」と笑顔でお話してくださっていました✨

マグロ、サーモン、甘えびの3点盛で皆様ぺろりと召し上がっておられました

まだまだ寒い日が続きますが、皆様お身体にはお気をつけてお過ごしください✨

感染予防勉強会

2021年02月01日

感染予防勉強会

令和3年1月26日(火)に感染委員委員長である看護師が講師となり、感染予防対策について勉強会を開催しました。

世間では新型コロナウイルス感染についてテレビで見ない日がないと思います。

今回は前回(令和2年9月15日)同様の内容でしたが、参加者が変わったことで新鮮な雰囲気で研修を開催することができました。

コロナウイルスに関しての講義とガウンテクニックを学びました。

感染対策の一番重要なことは、自分自身を守ること。

これが、結果として利用者様を守ることに繋がっていきます。

それでは、本題。

施設において感染予防対策の一つとして切り離せないのがガウンテクニックです。

ガウンテクニックに関しては、昨年の12月~今年1月にかけて認定看護師を中心に指導してもらい介護職員全員受講しています。

2人1組になって実技!!さすがに指導を受けただけあって、参加者はスムーズに行えるとおもいきや、人間は忘れる生き物・・・。

「あれ、どうだったかな…」とマニュアルを確認…。これで、完成!?(あ、襟、襟~!!)これでは完璧とは言えません。

この後、2人でお互いを確認しあいマニュアルの確認や講師からの指導と実技を繰り返し行う事で適切なガウンの着用ができるようになっていました。

ガウンテクニックは簡単そうに見えて、実は着用する予防着が増えれば増えるほど工程も増えるので、覚えるまで難しいものです。

それを、研修を通して実践で活かせるようにまでなっていました。

今回はガウンテクニックの再確認と指導を受けた後のフォローアップにも繋がる研修となりました。

幸い雅秀苑では利用者様、職員ともにコロナウイルス感染者は出ていません。

施設では、感染に関するマニュアルもあり、それに沿って対応します。

感染症が発生しないことが一番ですが、万が一発生した場合でも最小限に抑えられるように努力いたします。

面会が出来ない中、家族様においては大変ご不便とご心配をおかけしておりますが

職員、利用者様の皆様は元気に過ごされています。

今後とも雅秀苑ブログをよろしくお願いいたします。

令和3年1月26日(火)に感染委員委員長である看護師が講師となり、感染予防対策について勉強会を開催しました。

世間では新型コロナウイルス感染についてテレビで見ない日がないと思います。

今回は前回(令和2年9月15日)同様の内容でしたが、参加者が変わったことで新鮮な雰囲気で研修を開催することができました。

コロナウイルスに関しての講義とガウンテクニックを学びました。

感染対策の一番重要なことは、自分自身を守ること。

これが、結果として利用者様を守ることに繋がっていきます。

それでは、本題。

施設において感染予防対策の一つとして切り離せないのがガウンテクニックです。

ガウンテクニックに関しては、昨年の12月~今年1月にかけて認定看護師を中心に指導してもらい介護職員全員受講しています。

2人1組になって実技!!さすがに指導を受けただけあって、参加者はスムーズに行えるとおもいきや、人間は忘れる生き物・・・。

「あれ、どうだったかな…」とマニュアルを確認…。これで、完成!?(あ、襟、襟~!!)これでは完璧とは言えません。

この後、2人でお互いを確認しあいマニュアルの確認や講師からの指導と実技を繰り返し行う事で適切なガウンの着用ができるようになっていました。

ガウンテクニックは簡単そうに見えて、実は着用する予防着が増えれば増えるほど工程も増えるので、覚えるまで難しいものです。

それを、研修を通して実践で活かせるようにまでなっていました。

今回はガウンテクニックの再確認と指導を受けた後のフォローアップにも繋がる研修となりました。

幸い雅秀苑では利用者様、職員ともにコロナウイルス感染者は出ていません。

施設では、感染に関するマニュアルもあり、それに沿って対応します。

感染症が発生しないことが一番ですが、万が一発生した場合でも最小限に抑えられるように努力いたします。

面会が出来ない中、家族様においては大変ご不便とご心配をおかけしておりますが

職員、利用者様の皆様は元気に過ごされています。

今後とも雅秀苑ブログをよろしくお願いいたします。

☆クリスマス会☆

2021年01月21日

クリスマス会

クリスマス会

コロナ禍で迎える年末年始は、帰省や外出を控えられた方も多かったのではないでしょうか。今年はコロナウイルス感染も収まりコロナ禍以前の生活に戻りたいものですね。

さて、今回は昨年12月23日に開催しました『クリスマス会』の模様をお伝えします。

クリスマス会は毎年恒例の行事で、今回も各フロア思考を凝らした出し物を準備しました。職員は数日前より準備に取り掛かり、案内ポスターの作成や飾りつけ、出し物の練習に励みました。心待ちにされている利用者様も大勢いらっしゃいました。

クリスマス会当日、あるフロアは寸劇「笠地蔵」を熱演。利用者様の笑いを誘っていました。また、ハンドベルを使い「キラキラ星」「ジングルベル」「きよしこの夜」を演奏し、「素敵な音色やわ。」など、利用者様に好評でした。

利用者様の中には「サンタクロースの衣装が着たい」と希望される方もおられ、スタッフと一緒に衣装を着て楽しそうにされていました。

スタッフからの出し物も終わり、サンタクロースの衣装を着た職員が、利用者様一人一人に「メリークリスマス!」と声を掛け、プレゼントを配りました。

スノードームやヒートテックなど、各階で趣向を凝らしたプレゼントです。利用者様、皆さん喜んで頂けたようでした。

あっ!もちろんクリスマスケーキもあり、楽しいひと時があっという間に過ぎていきました。

次回はお正月会を予定しています

これからも利用者様が楽しんで頂ける催しを考えて参ります。

高齢者虐待

2021年01月21日

高齢者虐待

介護現場で働く人に理解して欲しい

今回ご紹介します勉強会は、令和2年12月21日に開催しました高齢者虐待についてです。

みなさま、高齢者虐待防止法ってご存じでしょうか?

高齢者虐待防止法では、高齢者を介護している擁護者(家族等)による虐待だけではなく福祉、介護サービス業務の従事者による虐待の防止についても規定されています。

「介護サービス従事者が高齢者を虐待するなんて」と思うかもしれませんが、近年介護現場での虐待は増加傾向にあります。

介護サービス従事者とは介護士、看護師、ケアマネージャー、リハビリなど直接介護に携わる職員はもちろん、施設、居宅、訪問サービス事業所の経営者や管理者も対象となります。

では、なぜ高齢者虐待はおきてしまうのか、その多くは教育、知識、介護技術の問題が多く占めています。(厚生労働省調べ) 介護に従事する者が介護に関する正しい知識、技術を身に着けることが大切で、認知症を正しく理解し対応方法を学ぶことで回避できます。

では虐待の行為の種類をいくつかご紹介します。

・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じる恐れのある暴行を加えること

・介護、世話の放棄、放任(ネグレクト):高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること

・心理的虐待:高齢者に対して暴言、拒否的な対応、心理的外傷を与える行動を行う事

・性的虐待:高齢者にわいせつな行為をする事、高齢者にわいせつな行為をさせること

・経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分する事、高齢者から不当に財産上の利益を得ること

続きまして、身体拘束について少しご紹介します。『緊急やむを得ない場合』を除き

高齢者本人や他の入所者様の生命や身体を保護するために身体拘束でもって行動を抑制する行為は原則禁止されています。

ただし、『緊急やむを得ない場合』に3つの要件全てを満たし、極めて慎重な手続きを経て行う事とする。と決められています。

まずは、3つの要件についてお話します。

①切迫性:利用者本人や他の入居者等の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方がないこと

③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

以上、3つの要件を全て満たすことが条件になります。

次に、極めて慎重な手続きについてご紹介します。

『緊急やむを得ない場合』に該当するかどうかは、個人(または数名)で行わず施設全体で判断が行われるようにあらかじめルールや手続きを定めておくと共に、施設の身体拘束廃止委員会を設置し、具体的な事例について関係者が参加した会議で判断する。

このように、施設全体の問題としてとらえるように義務付けられています。

『緊急やむを得ない場合』に身体拘束を実施する目的、理由、時間、期間などを利用者本人様や家族様に対して十分に説明し理解を求めることが必要です。

また、常に観察、再検討し要件に該当しなくなった場合は直ちに解除する事となっています。

身体拘束を実施中は、その態様、時間、身心の状況、緊急やむを得なかった理由を詳細に記録する必要性があります。

では、身体拘束の具体的例をいくつかご紹介します。

①徘徊しないように車椅子や、ベッドに体幹や四肢をヒモ等で縛る。

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をヒモ等で縛る。

③自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。

④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をヒモ等で縛る。

⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないようにまたは、皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥車椅子や、椅子からずれ落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧脱衣やオムツ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨他人の迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をヒモ等で縛る。

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

以上が身体拘束の具体的な例で、対象となる代表的な行為になります。

身体拘束の具体的例のほかに【スピーチロック】と言う言葉がありますが、皆様はご存じでしょうか?

【スピーチロック】とは、言葉による拘束と言われていて身体拘束にあたります。

例えば「動かないで!」「立たないで」「ちょっと待って」と一方的な強い言葉により制限、拘束する事です。

何気なく使う言葉でも言われた人にしてみたら、行動を抑制される言葉になるんです。

また、利用者様が使っているベッドに人の動きを感知する人感センサーが付いていることがあります。

このセンサーはお部屋のベッドに設置しているもので、お部屋の中はプライベートな空間になりますのでお部屋で過ごす利用者様の行動が全く分からなくなります。

行動を把握するために、ベッドから起き上がったり、ベッドの端に座ったりするとセンサーが感知して知らせてくれる仕組みになっています。

この、センサーもある意味拘束に該当しかねないので、ここ雅秀苑では、使うことがありますが、その必要性を委員会で話し合い撤去できる利用者様の検討を行っています。

最後に、身体拘束、高齢者虐待について学習しましたが、ここ雅秀苑ではいかなる理由があっても身体拘束、高齢者虐待は絶対に行われないように指導、教育しています。

今回の勉強会の内容は、矛盾しているように思えますが、身体拘束、高齢者虐待の実態を知り知識として学習し自己の判断基準として今後につなげるように開催しました。

何度も申し上げますが、ここ雅秀苑では身体拘束、高齢者虐待を禁止としていますので

利用者様には安全で、安心で、安楽な生活を提供しています。

最後までお付き合いくださりありがとうございました。

介護現場で働く人に理解して欲しい

今回ご紹介します勉強会は、令和2年12月21日に開催しました高齢者虐待についてです。

みなさま、高齢者虐待防止法ってご存じでしょうか?

高齢者虐待防止法では、高齢者を介護している擁護者(家族等)による虐待だけではなく福祉、介護サービス業務の従事者による虐待の防止についても規定されています。

「介護サービス従事者が高齢者を虐待するなんて」と思うかもしれませんが、近年介護現場での虐待は増加傾向にあります。

介護サービス従事者とは介護士、看護師、ケアマネージャー、リハビリなど直接介護に携わる職員はもちろん、施設、居宅、訪問サービス事業所の経営者や管理者も対象となります。

では、なぜ高齢者虐待はおきてしまうのか、その多くは教育、知識、介護技術の問題が多く占めています。(厚生労働省調べ) 介護に従事する者が介護に関する正しい知識、技術を身に着けることが大切で、認知症を正しく理解し対応方法を学ぶことで回避できます。

では虐待の行為の種類をいくつかご紹介します。

・身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じる恐れのある暴行を加えること

・介護、世話の放棄、放任(ネグレクト):高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること

・心理的虐待:高齢者に対して暴言、拒否的な対応、心理的外傷を与える行動を行う事

・性的虐待:高齢者にわいせつな行為をする事、高齢者にわいせつな行為をさせること

・経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分する事、高齢者から不当に財産上の利益を得ること

続きまして、身体拘束について少しご紹介します。『緊急やむを得ない場合』を除き

高齢者本人や他の入所者様の生命や身体を保護するために身体拘束でもって行動を抑制する行為は原則禁止されています。

ただし、『緊急やむを得ない場合』に3つの要件全てを満たし、極めて慎重な手続きを経て行う事とする。と決められています。

まずは、3つの要件についてお話します。

①切迫性:利用者本人や他の入居者等の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方がないこと

③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

以上、3つの要件を全て満たすことが条件になります。

次に、極めて慎重な手続きについてご紹介します。

『緊急やむを得ない場合』に該当するかどうかは、個人(または数名)で行わず施設全体で判断が行われるようにあらかじめルールや手続きを定めておくと共に、施設の身体拘束廃止委員会を設置し、具体的な事例について関係者が参加した会議で判断する。

このように、施設全体の問題としてとらえるように義務付けられています。

『緊急やむを得ない場合』に身体拘束を実施する目的、理由、時間、期間などを利用者本人様や家族様に対して十分に説明し理解を求めることが必要です。

また、常に観察、再検討し要件に該当しなくなった場合は直ちに解除する事となっています。

身体拘束を実施中は、その態様、時間、身心の状況、緊急やむを得なかった理由を詳細に記録する必要性があります。

では、身体拘束の具体的例をいくつかご紹介します。

①徘徊しないように車椅子や、ベッドに体幹や四肢をヒモ等で縛る。

②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をヒモ等で縛る。

③自分で降りられないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。

④点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように四肢をヒモ等で縛る。

⑤点滴、経管栄養等のチューブを抜かないようにまたは、皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥車椅子や、椅子からずれ落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。

⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧脱衣やオムツ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる。

⑨他人の迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をヒモ等で縛る。

⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。

⑪自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

以上が身体拘束の具体的な例で、対象となる代表的な行為になります。

身体拘束の具体的例のほかに【スピーチロック】と言う言葉がありますが、皆様はご存じでしょうか?

【スピーチロック】とは、言葉による拘束と言われていて身体拘束にあたります。

例えば「動かないで!」「立たないで」「ちょっと待って」と一方的な強い言葉により制限、拘束する事です。

何気なく使う言葉でも言われた人にしてみたら、行動を抑制される言葉になるんです。

また、利用者様が使っているベッドに人の動きを感知する人感センサーが付いていることがあります。

このセンサーはお部屋のベッドに設置しているもので、お部屋の中はプライベートな空間になりますのでお部屋で過ごす利用者様の行動が全く分からなくなります。

行動を把握するために、ベッドから起き上がったり、ベッドの端に座ったりするとセンサーが感知して知らせてくれる仕組みになっています。

この、センサーもある意味拘束に該当しかねないので、ここ雅秀苑では、使うことがありますが、その必要性を委員会で話し合い撤去できる利用者様の検討を行っています。

最後に、身体拘束、高齢者虐待について学習しましたが、ここ雅秀苑ではいかなる理由があっても身体拘束、高齢者虐待は絶対に行われないように指導、教育しています。

今回の勉強会の内容は、矛盾しているように思えますが、身体拘束、高齢者虐待の実態を知り知識として学習し自己の判断基準として今後につなげるように開催しました。

何度も申し上げますが、ここ雅秀苑では身体拘束、高齢者虐待を禁止としていますので

利用者様には安全で、安心で、安楽な生活を提供しています。

最後までお付き合いくださりありがとうございました。

- 施設長挨拶

- お知らせ(新着情報)

- 行事風景

- お食事について

- 各種職場からの挨拶

- サービス案内

- 手続き案内

- リハビリ科のご案内

- 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

- 交通案内

- お問い合せ

- 施設概要

- 難波福祉会について

介護老人保健施設 雅秀苑

大阪市住之江区南港北1-4-1TEL:06-6613-8501

最近の記事

雅秀苑(入所)空床情報のお知らせ(R7.5.15) (5/15)

お花見 散歩 (5/15)

雅秀苑(入所)空床情報のお知らせ(R7.4.30) (4/30)

雅秀苑(入所)空床情報のお知らせ(R7.4.15) (4/15)

たこ焼きレクのご様子 (4/11)

たこやきレク 工程 (4/11)

雅秀苑(入所)空床情報のお知らせ(R7.3.31) (3/31)

BCP防災訓練 更新~♬ (3/19)